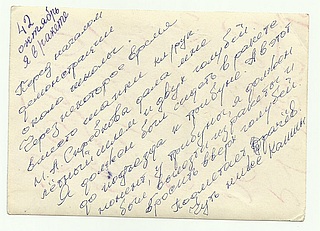

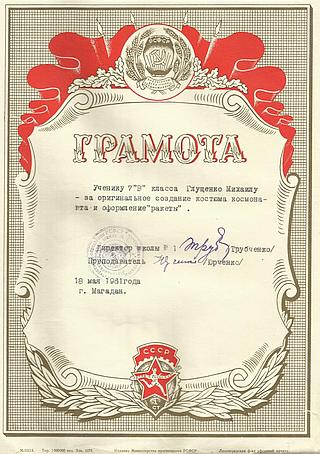

1 мая 1961 года

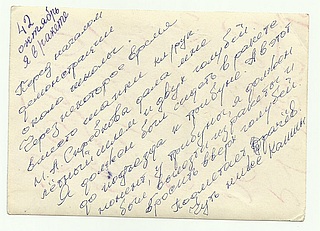

1 января 1962 года, 2 часа ночи

Воспоминания Михаила Григорьевича Глущенко

(28-й выпуск Первой школы г. Магадана, 1965 г.)

@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_@_

Все фотографии можно увеличить до исходного размера.

В город Магадан моя семья (папа, мама, старший мой брат Лёня, я и младший брат Саша) приехала весной 1955 года. Папа и мама начали тогда свою работу на магаданском авторемонтном заводе (АРЗ). Саша, в то время, еще ходил в детский сад, а мы с Лёней были определены в школу.

Магаданская средняя школа N 1.

Эта школа, в дальнейшем, во многом определила судьбу не только мою и моих братьев, но и наших семей, наших детей. Учеба моя и моего старшего брата - Лёни - началась в ней в конце 1954 - 1955 учебного года. У меня это было завершение второго класса.

Школа произвела на меня просто огромное впечатление. Она стояла в самом центре города. Четырехэтажное (с учетом цокольного этажа) красивое П-образное здание было одним из первых построенных в Магадане из кирпича или, как тогда говорили, "из камня". Высокое крыльцо центрального входа... Перед ним памятник Ленину, окруженный зеленым газоном, большие окна, широкие коридоры, просторные классы, школьная библиотека, кабинеты биологии, химии, физики, большой спортзал, пионерская комната, просторная школьная столовая, медпункт, а, позднее - кабинет домоводства и музыкальный класс. В 1956-1957 годах к школе пристроили учебные мастерские со слесарным и токарным отделением и гараж. Причем траншею под ленточный фундамент мастерских рыли сами ребята старших классов. Участвовал в тех работах и Лёня. Именно в этих мастерских, год спустя, его снимали за токарным станком, тогда ученика 10 класса, - для киножурнала "Советский Дальний Восток". Чуть позже с участием учащихся выстроили теплицу... На сей раз в рытье траншеи под аналогичный ее фундамент участвовал и я. Думаю, подобное нашей школе здание сделало бы честь любому другому, даже более крупному чем Магадан, городу. И очень грустно сознавать, что нынешняя власть, допустила разрушение школы N 1, построенной, кстати, не без помощи Н.К. Крупской.

Наша учительница - Анна Васильевна - крупная, добродушная и доброжелательная, а, порой, я бы сказал, просто ласковая... Даже при замечаниях ученикам, она, скорее, подтрунивала над нами, чем ругала. Все это весьма располагало нас к ней.

Она, как в этом, втором, так и в последующих третьем и четвертом классах регулярно организовывала нам прогулки по городу и даже походы за город.

Конечно, такая школьная жизнь была для всех учеников нашего класса интересна, взаимоотношения в классе были простыми и дружескими, а со многими одноклассниками эти отношения связали нас на долгие последующие годы.

Начиная с третьего класса, мы уже не только дежурили по классу, но и несли дежурство на этаже, притормаживая не в меру расшалившихся перво- и второклашек, проводили своими силами ежемесячные уборки класса - мыли парты, окна с подоконниками, полы.

В школе нам выдавали сразу по несколько приглашений на новогодние праздники, проводимые в самых разных организациях и клубах города. Но главным было приглашение на елку в драматический театр имени Горького. Театр и сам по себе выглядел очень красиво, а Новый год в нем - действительно, праздник. К тому же, помимо хоровода вокруг елки, здесь в программу включалось театрализованное представление или спектакль. А еще были у меня приглашения на праздник в Дом пионеров и в клуб Профсоюзов, стоявший тогда у ограждения стадиона - на улице имени Дзержинского. И на всех праздниках нам вручали подарки: пакеты с конфетами, шоколадками, печеньем, яблоками, мандаринами. Замечу, что деньги за все мероприятия, подарки ни с учащихся, ни с родителей не брали, все - за счет государства.

Зимой в городском парке организовывались два катка, прозванные в народе как "верхний" и "нижний".

Магаданский парк раскинулся на пологом склоне сопки; соответственно своему расположению и назывались катки, под которые заливали "верхнюю" спортивную площадку и "нижний" стадион.

"Нижний" каток - это серьезно, это для ребят постарше. А "верхний" - в самый раз для малышни.

Пришла весна.

Прогремели празднования 1-го мая - Дня международной солидарности трудящихся и 9-го мая - Дня Победы.

В канун очередной годовщины образования пионерской организации я был принят в пионеры.

Прием проводили на общешкольном пионерском сборе в спортивном зале. Вроде бы, и странно звучит, но ничего странного в том не было. Спортзал нашей Первой школы был вполне универсальным. Уроки физкультуры и спортивные соревнования по волейболу и баскетболу - это само собой. Но еще к спортзалу была пристроена киноаппаратная, и иногда по воскресеньям здесь показывали детские фильмы. А главной особенностью зала являлась выстроенная вдоль всей длинной стены помещения сцена. По краям ее располагались комната тренеров и школьная радиорубка; пространство под сценой использовалось для хранения разнообразного спортинвентаря. Во время соревнований на сцене размещались судейские столы, а в дни праздников и школьных фестивалей сцена использовалась как концертная площадка. Сюда же во время общешкольных собраний поднимался президиум - и зал превращался в актовый. Здесь же проводились выпускные вечера и вечера танцев.

Вот сюда для торжественной процедуры и сошлись все пионерские отряды школы (каждый класс, в котором были пионеры, считался отдельным пионерским отрядом), и насчитывалось таких отрядов в школе поболее полутора десятков - практически все классы с третьего по шестой.

Нас, группу принимаемых - человек двадцать-двадцать пять, под звуки духового оркестра вывели на сцену. Вперед вышла старшая пионервожатая, и под ее диктовку мы хором повторили слова клятвы Юного пионера, нам повязали красные галстуки, прозвучал Гимн Советского Союза, после чего с напутствием и добрыми пожеланиями выступили директор школы, кто-то из учителей и старшеклассников-комсомольцев. Все прошло торжественно и произвело неизгладимое впечатление! Да и могло ли быть иначе? О пионерах-героях нам много рассказывали на уроках. Имена Героев Советского Союза Лёни Голикова, Вали Котика, Саши Чекалина были у всех школьников на слуху, настольной была книга "Тимур и его команда". А потому сознание своей причастности к пионерской организации вдохновляло и вселяло гордость.

В 1949 году в СССР была введена единая школьная форма. Для мальчиков младших классов она представляла собой комплект, выполненный из полушерстяного материала серого цвета, состоявший из гимнастерки с отложным воротником, опоясывающего гимнастерку широкого ремня черного цвета с крупной латунной бляхой, на которой была выштампована школьная эмблема, и пошитых из того же материала, что и гимнастерка, брюк. Для учеников более старших классов полагался уже китель с воротником "стойка" и без ремня. В качестве головного убора была определена фуражка серого цвета и с той же школьной эмблемой, что и на бляхе ремня.

По цене форма, как, в прочем, и все другие предметы оснащения школьника, была вполне доступна населению. И единственная причина недостаточно быстрого ее распространения в стране заключалась, похоже, в том, что после изнурительной, тяжелейшей войны государство просто не успевало обеспечить этой формой всех школьников достаточно быстро.

А на фасоне формы, видимо, сказался и авторитет нашей славной Советской Армии. Должно быть, взрослым очень хотелось, чтобы советская детвора была столь же грамотна, организована, чтобы она продолжила героические дела своих дедов и отцов. Полагаю, что по замыслу, покрой этой формы требовал от учащегося быть всегда подтянутым. Единообразие формы исключало нездоровое соперничество детворы в стиле и материале одежды; предполагалось, что ученик может выделяться в коллективе лишь своими знаниями, умениями, физической подготовкой.

И должен признать, что форма эта весьма мне нравилась, носил я ее с удовольствием. У формы не было зимнего варианта, но до наступления настоящих предзимних холодов я постоянно носил школьную фуражку.

4 октября 1957 года, по радио, было объявлено, что в Советском Союзе запущен в космос Первый Искусственный Спутник Земли (далее - ИСЗ).

Тогда стало ясно, что это совершенно не рядовое известие.

Первый Искусственный Космический Спутник Земли!!!

Впервые в мире!!!

Человечество вступило в новую эру, новую эпоху своего существования!

И шаг этот совершил наш Советский Союз!

Дата 4-е октября 1957 года вошла в Мировую Историю!

В газетах стали появляться фотографии спутника. Появились сведения о поступавшем со спутника простейшем радиосигнале: "Бип-бип-бип...". Понятно, что спутник в те времена можно было (да и то - с трудом) наблюдать только ночью, в редкие дни пролета над данной территорией и, конечно, только в безоблачную погоду. В газетах специально печатались графики пролета спутника над различными территориями Союза и всего мира, с указанием ночного времени, когда пролет спутника можно будет наблюдать на небосклоне.

Радиолюбители срочно настраивали свои радиостанции на частоту передачи сигнала спутником...

Народ выходил ночами на улицу, чтобы своими глазами увидеть это рукотворное чудо!

Это было желанием множества людей. И не только в городе, в стране. Этого, без преувеличения можно сказать, хотел весь мир! Русское слово "Спутник" стало, вдруг, международным, понятным и не требующим дополнительного перевода, необыкновенно популярным во всем мире. Появились торговые марки "Спутник": столовых, кафе, ресторанов, магазинов, санаториев, моделей кораблей, велосипедов и так далее, и тому подобное, вплоть до электробритв и лезвий для бритья!.. Однако истинное значение запуска Первого ИСЗ я узнал только через семь - восемь лет. Но, об этом - далее...

Переход в пятый класс знаменовал существенные изменения в организации учебы нашего класса.

У нас появилась классный руководитель - Хорошева Ирина Васильевна Она же преподавала нам немецкий язык. Женщина, скажем так, уже не молодая, но, безусловно, знающая, опытная. В магаданской школе N 1 пришлось учиться, кроме меня и Лёни, еще нашему младшему брату Саше, моей жене Людочке, дочке Лёни - Оленьке и ее доченьке - Сашеньке. Прямо-таки, что называется, - фамильная школа. Поэтому и преподавал нам целый ряд одних и тех же преподавателей. Конечно, наиболее колоритной фигурой из этих "общих" преподавателей являлся Яков Иванович Бровкин - учитель черчения и рисования. Не будет преувеличением сказать, что ученики, безусловно, любили его. Простой и доброжелательный в общении с учениками, очень опытный педагог. И, должен сказать, что и я, и Лёня, и Саша, и Оля, благодаря ему, получили, очень пригодившиеся нам в дальнейшем, навыки в черчении, и рисовании. Яков Иванович обладал удивительным умением привлечь к рисованию, даже, тех учеников, которые, ну, совсем не имели склонности к этому делу.

Запомнился, только много лет позже, понятый мной, один из его методов привлечения к рисованию таких ребят.

Скажем, ученик либо не выполнил домашнее задание по рисованию, либо не работает на уроке. (Интересно, что выбирал Яков Иванович таких, исключительно, среди мальчишек). Вызывает он такого учащегося к доске и, объясняя в чем неправ ученик, начинает рисовать его. Рисунок, получается, может, "нечаянно", а, может, и специально, карикатурного типа. При этом преподаватель, поддразнивая "обучаемого", как бы провоцировал его, на рисование ответной карикатуры, на учителя, то есть на самого себя. "Обучаемый", естественно, старался нарисовать Якова Ивановича как можно более правдоподобно. А преподаватель, не обижаясь на ученика, начинает подправлять работу, теперь уже реально обучаемого. Все это, конечно, вызывало в классе оживление, а, иногда, и просто смех...

А, на деле-то, это было просто стремление преподавателя заинтересовать ученика рисованием, показать, что ему (ученику) рисование вполне доступно.

Весьма колоритен был Абрам Михайлович Бухин - преподаватель географии.

Добрую память о себе оставила у нас - ребят - преподаватель химии Бородулина Тамара Васильевна.

Пятый класс был моим, вроде бы, прежним и, вместе с тем, - каким-то другим, повзрослевшим, более самостоятельным, более творческим. И, должен заметить, что с некоторыми из этих ребят - одноклассников я до сих пор поддерживаю связь.

Олег Петрович Лозов - был преподавателем физкультуры в нашей школе N 1. Ученики с большим уважением относились к Олегу Петровичу. С нами училась и его дочь - Лида. Однако, она никогда, никоим образом, этим не бравировала. Более того, ее отношение к учебе, к одноклассникам, само по себе, было достойно уважения.

Но уважение к Олегу Петровичу, как-то, невольно, переносилось ребятами и в отношениях к Лиде.

Кстати, Олег Петрович, в дальнейшем, стал и моим тренером в спортивной секции, когда я занялся боксом. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что у него в секции уже давно занимаются и мои одноклассники.

Весьма интересной фигурой в нашем классе был Петя Белендир. Порой казалось, что он несколько разгильдяист. Но парень он был неглупый, по натуре - добрый и, безусловно, имел организаторские склонности. Во всяком случае, именно он организовал в классе тимуровский отряд (на подобие отряда ребят-школьников в книге Аркадия Гайдара "Тимур и его команда").

Движение тимуровцев в те годы было довольно популярным, его поддерживали и пионерская организация и комсомол.

Каким-то образом Петя добился, чтобы нашему отряду (состоявшему, кстати, не только из учеников нашего класса школы N 1) в подвальном помещении одного из жилых домов, во дворе обкома Профсоюзов, выделили две комнатки, которые мы, тимуровцы, тут же оснастили книгами и играми (все из наших "домашних" запасов). Это для занятий в свободное время. Но такое время выдавалось у нас не часто. А, в основном, собравшись, мы занимались тем, что помогали взрослым, скажем, в наведении порядка то во дворе дома, то на какой-то части тротуара, недалеко проходившей, улицы Пушкина. Очень запомнился наш "рейд" в детский сад, напротив обкома Профсоюзов. Мы пришли туда гурьбой, всем отрядом (это человек 10 - 15). Направились прямо к заведующей. Сотрудники детсада и ахнуть не успели, как мы ввалились в кабинет заведующей.

Заведующая, похоже, даже, сначала испугалась. "Что, чего, почему? Что вам надо, дети?"

"Да, мы - говорим - пришли помогать вам!"

"Что помогать?.."

"Снег убирать... Мы - тимуровцы!" - отвечаем (дело происходило зимой, после очередной пурги, понятное дело, надувшей сугробы на всех дорожках и детских площадках садика).

Нам выдали лопаты, метлы, и мы отправились "снег убирать". Уж не помню, сколько мы убрали, но работали все добросовестно. Часа полтора - два...

Взаимоотношения в моем классе были вполне товарищеские, дружеские. У нас проходили различные интересные мероприятия в школе, пионерские сборы...

19 мая 1958 года в Магадане состоялся городской слет, посвященный 36-летию пионерской организации им. В.И. Ленина.

Самому слету предшествовал тожественный марш пионерских дружин городских школ по центральным улицам города. Во главе общего марша шла дружина нашей магаданской средней школы N 1. А на Совете нашей школьной пионерской дружины, в который входил я, было решено, что знамя дружины доверят нести именно мне. То есть получилось, что и шествие всех дружин города возглавить довелось, опять же, мне.

После марша, в зале городского драмтеатра имени А.М. Горького состоялось торжественное собрание. На сцене опять было выставлено знамя нашей школы. И держать его на протяжении всех выступлений (правда, их было совсем немного) опять доверили мне.

Надо ли говорить, какую гордость я испытывал!

Вечером перед зданием драмтеатра, как раз напротив нашей школы, был зажжен традиционный пионерский костер.

Классным руководителем в 1958 году у нас стала Мария Александровна Скребкова - преподаватель русского языка и литературы.

А в нашем классе учились и мои друзья - соседи по нашему дому. Это были Володя Судьин и Игорь Компаниец. С Судьиным мы сидели рядом, за одной партой, вплоть до окончания 8-го класса. С ним и Игорем Компанийцем мы частенько вместе и возвращались из школы.

В то время у нашего класса начались занятия в школьной столярной мастерской. Нас познакомили с ножовкой по дереву, лучковой пилой, шерхебелем, рубанком, фуганком, различными стамесками. На уроках мы начали изготавливать табуретки. Интересно, что в этих занятиях принимали участие и девочки. Понятно, что им было трудней, чем нам, мальчишкам, управляться с этим инструментом. Поэтому, потихоньку от преподавателей, мы помогали девчонкам. Но, главное, мы, мальчишки начали в те времена, совершенно осмысленно, что-то делать, изготавливать своими руками. Мы получали трудовые навыки. Кстати, именно в то время Лёня стал привлекать меня к уборке комнат в нашей квартире. В субботу (в те времена это был, хотя и сокращенный, но на предприятиях, все-таки, рабочий день), до прихода родителей, мы старались навести порядок. Лёня мыл полы, а я выносил на улицу и чистил веником все наши коврики (пылесос не совсем с этим делом справлялся).

Вся дальнейшая жизнь показала мне, что очень важно - уметь самостоятельно выполнять различного рода работы.

Пришла весна. Помню один из теплых, ясных дней того времени. Яркое, хотя, и, по северному, низко висящее солнце.

По длинному коридору нашей школы N 1 несется белокурый мальчишка и во все горло кричит: "Спутник!!! Спутник!!! Спутник!!!"

Всё!!!

Все занятия тут же прерываются! Учителя не в силах остановить учеников.

Детвора гурьбой вырывается из классов. Толпа выливается из здания и заполняет всю площадь перед школой. Взоры всех устремлены в небо.

В бездонной голубизне висит ярко-белая небольшая звездочка. Почти неподвижно.

Уже потом, гораздо позже, мне объяснили, что это был обычный метеорологический зонд. Просто он поднялся на большую высоту, и, подсвеченный низким солнцем, выглядел вот так - как звездочка. А, из-за слабого ветра, двигался очень медленно. Конечно, это стало потом разочарованием.

Но тогда!.. Зрелище было захватывающим! А, само событие, как оказалось, сыграло определенную роль во всей последующей моей судьбе.

К сентябрю 1959 года в СССР уже успешно был запущен целый ряд искусственных спутников Земли. СССР лидировал во всем мире в освоении космоса. Естественно, об этом много писалось в газетах и журналах, рассказывалось по радио, показывалось в кино и по телевидению.

И теперь уже трудно сказать, кому из нас первому пришла в голову мысль о том, что маленькие, из конфетных "золотинок", с завернутой в них кинопленкой, ракеты, это не так уже интересно.

Решено было спаять из жести консервной банки "настоящую" ракету, начинить ее порохом и запустить. События разворачивались где-то в середине сентября 1959 года.

Взялись мы с Володей за дело. Да, вот, незадача: что-то не получалась у нас пайка корпуса из жести. Как быть, с кем посоветоваться? С родителями? Так они всыпят такого "совета" по поводу игры с порохом - на всю жизнь воспоминаний хватит.

А если подойти к преподавателю по труду в нашей школе N 1? Да, еще так, чтобы не вдаваться в подробности о цели пайки...

Обратились к преподавателю.

Преподаватель - Николай Михайлович Юрченко - внимательно выслушав "конструкторов", все-таки, сумел выудить у нас конечный наш замысел. Но, будучи умным человеком, не стал нас отговаривать. Только предложил, "для начала", построить макет ракеты, да не какой-нибудь мелкий, а "солидный" метров на пять в длину. Поместить этот макет на школьную грузовую автомашину и открывать этим сооружением шествие колонны нашей школы на первомайских и ноябрьских демонстрациях в городе.

Замысел Николая Михайловича нам понравился. А он, не теряя времени, нашел в школьной библиотеке какую-то научно-популярную книжечку с изображением схемы ракеты с "ядерной силовой установкой для осуществления межпланетных полетов", и показал эту брошюрку нам.

Сигарообразный корпус, аэродинамические плоскости для полета в плотных слоях атмосферы, рули по схеме "утка". Словом, проект на нас произвел впечатление. Мы взялись за дело.

В слесарном отделении школьных мастерских, построенных в 1956 - 1957 году, после уроков, закипела работа. А, что? Было место, были материалы, были инструменты. В те времена над школами (в том числе и нашей) осуществляли шефство различные предприятия, обеспечивающие всем необходимым и школьные мастерские.

Но, главное, был толковый преподаватель, он же - наставник, он же - руководитель. Кстати, в мастерских были еще столярное, токарное и кузнечное отделение, гараж с автоклассом, где десятиклассники на реальной легковой "Победе" изучали устройство автомобиля.

Мы с Володькой расчерчивали и раскраивали заготовки для корпуса ракеты из кровельного железа, а потом, и сращивали их в цилиндры, конусы и объемные элементы крыльев и рулей управления ракеты.

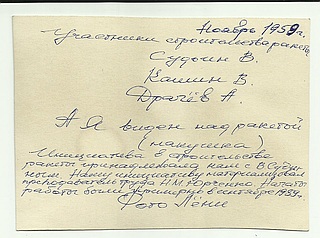

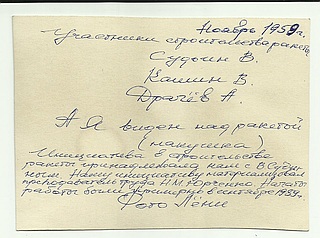

По ходу дела к нам подсоединялись и другие мальчишки из нашего класса: Саша Драчев и Валера Кашин.

Наконец, составные части ракеты были готовы и собраны в единую конструкцию, которую уложили на сваренную, непосредственно Николаем Михайловичем для этой цели, платформу. Ракета была готова полностью!

| 7 ноября 1959 года | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

1 мая 1961 года | |

| |

| |

| |

1 января 1962 года, 2 часа ночи | |

| |

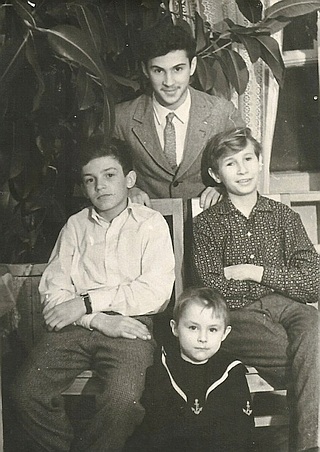

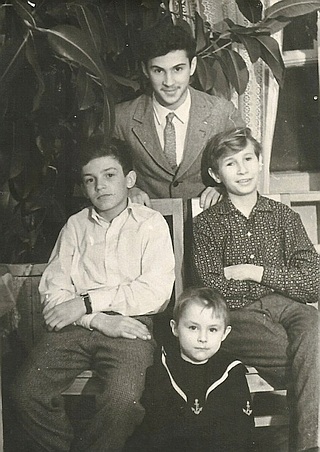

| Михаил Глущенко, Володя Судьин и Беловы |

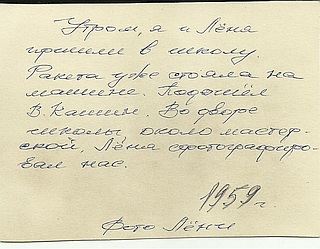

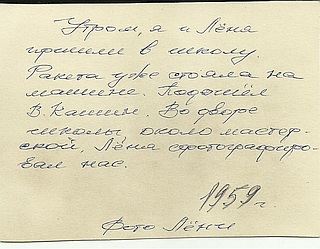

Утром 7 ноября 1959 года я и наш Лёня пришли во двор школы, ко входу в школьные мастерские. Туда же пришел и Валера Кашин. Наша ракета была уже установлена на грузовую машину и готова, как и предполагалось, возглавить колонну школы на городской демонстрации. Перед радиатором машины был установлен герб нашей магаданской средней школы N 1. Колонна нашей школы возглавляла шествие колонн всех школ города, а, значит и ракета была впереди всех остальных школ.

При этом мы, мальчишки, решили, что я сяду в саму ракету, а Володя Судьин, Саша Драчев и Валера Кашин, встанут перед платформой на кузове машины. Все дальнейшие перемещения ракеты фиксировал на фотопленку мой брат Лёня.

Наша классная руководитель - Скребкова М.А. - принесла мне летный шлем, примерно такой же, какой потом, уже в 1961 году, был на Юрии Гагарине на первой его фотографии, опубликованной в газетах. Еще мне дали двух голубей. С ними следовало затаиться внутри ракеты. А, когда машина с нашей ракетой поравняется с трибуной зрителей на параде, я должен был открыть люк ракеты и, высунувшись из него, запустить голубей в небо.

Все было выполнено по плану...

Так первый, мягко говоря, "сомнительный" проект двух юных "конструкторов - ракетчиков" был преобразован и реализован под началом мудрого школьного преподавателя.

Пожалуй, это был мой самый первый реальный, успешный шаг через жизненный "перекресток" к своей будущей профессии. Его помогла сделать мне наша школа. Я, конечно же, не понимал, не осознавал тогда этого. Но ощутил реальность "занятия ракетами".

В то же время, в какой-то момент, мои друзья - соседи по дому Володя Судьин, Саша Белов, Игорь Компаниец, а с ними и мой одноклассник Паша Сатьянов, как я, вдруг, узнал, стали работать в авиамодельном кружке на магаданской Станции юных техников (далее - СЮТ). Я начал расспрашивать ребят об их занятиях там. Из рассказов друзей узнал очень много интересного. На СЮТ работали, оказывается, различные технические кружки: и судомодельный, и радиокружок, и авиамодельный, и автомодельный. Кроме моих сверстников в кружках работали и более взрослые ребята из восьмых - десятых классов других школ. В авиамодельном кружковцы делают модели, которые приводятся в действие микродвигателями внутреннего сгорания, в том числе модели самолетов для свободного полета, модели самолетов - копий, управляемые (кордовые) модели самолетов, модели планеров. А мои друзья, в частности, занимаются: Игорь - гоночной моделью, Володя - скоростной (а это - не одно и то же), Саша - моделью для воздушного боя, Паша - радиоуправляемой...

А еще ребята рассказали мне, что руководит кружком Виктор Алексеевич Злобин - очень добрый, внимательный, готовый помочь каждому кружковцу в любом деле, и, вместе с тем, довольно строгий человек.

Все ребята, буквально с восторгом, отзывались о руководителе и работе в кружке. Эти рассказы так меня заинтриговали, что я тоже пошел на Станцию.

Руководитель - Виктор Алексеевич - невысокий, смуглый, сухощавый, с курчавой черной шевелюрой - был, действительно, фанатом своего дела, беззаветно влюбленным в авиамоделестроение. И этой любовью он заражал многих мальчишек. Учил нас, пацанов - школьников, работать не только руками, но и головой. Учил решать конструкторские задачи. Учил работать со специальными техническими журналами (в том числе и иностранными), с технической литературой. Просто и доходчиво разъяснял технические термины и понятия. Учил управлению моделями самолетов различной конструкции, работе, правилам и мерам безопасности при обращении с инструментом и станками (на Станции было три токарных станка различных модификаций, пара разных сверлильных станков, точила различных размеров).

Вот, и я начал строить свою авиамодель: кордовую (т.е. управляемую в полете по кругу с помощь стальных проводов-кордов) пилотажную, способную совершать фигуры высшего пилотажа: "мертвую петлю", "роверсман", полет "на спине" и тому подобные. Самое сложное в этом деле было построить крыло. Оно собиралось из двояковыпуклых нервюр, соединенных, между собой стрингерами, с помощью клея. В связи с этим, нервюры должны были идеально копировать друг - друга. Крыло обтягивалось специальной бумагой, пропитываемой потом специальным клеем (эмалитом), в результате чего бумага сильно натягивалась и становилась гладкой, блестящей, похожей на очень тонкий пластик. Далее, на мой взгляд, все было несколько проще, но не менее интересно. И, чем большей степени готовности достигала модель, тем более не терпелось мне завершить ее постройку. Короче, уже осенью 1959 года мой самолет был готов и совершил свой полет при моем управлении. Я, конечно же, очень гордился этим достижением!

Мог ли я в то время пройти мимо авиамодельного кружка? Да, наверно, мог. Ранее я посещал и судомодельный, и автомодельный кружки в магаданском Доме пионеров. Но, вот, зацепила же меня все та же мысль о небе. Дальнейшие события показали, что именно в этом, авиамодельном укрепилось мое увлечение ракетами. И ничем другим.

Словом, приход в авиамодельный кружок, стал, пусть и небольшим, но, все-таки - очередным "перекрестком" в моей жизни.

Кстати, работе над моделью очень способствовало обучение рисованию в школе нашим учителем Яковом Ивановичем Бровкиным. В то время мы в классе уже имели представление о таких понятиях как композиция, тень, полутень, блик. А это давало возможность получать, как бы, объемные изображения. В школе, практически, ежегодно проводились выставки рисунков учащихся. Вот и я, где-то в конце года, принял участие в школьной выставке. На выставке была представлена моя акварель - изображение памятника В.И. Ленина, установленного в Ленинграде на Финляндском вокзале. Все это пригодилось в дальнейшем в освоении техники черчения и в чтении чертежей.

Кстати. История со "школьной" ракетой имела и свое продолжение.

12 апреля 1961 года в Советском Союзе был запущен первый в мире космический корабль- спутник "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным.

Конечно, это было событие всемирно-исторического значения.

Родители наши, папа с мамой, в этот вечер в театр собирались... И тут по городской радиосети объявление голосом Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Через несколько минут слушайте правительственное сообщение!" Мы, аж, замерли.... Что бы это значило? Раз Левитан - значит что- то очень важное....

Ну, и тут сообщают, что в космосе Гагарин. А некоторое время спустя - об успешном завершении полета.

Что тут началось! Народ в Москве на Красную площадь вышел! У нас, в Магадане, всенародное ликование было... Наш! Советский! Гагарин! В космосе! Первый в мире! Мы - первые в мире! Мы - первые в космосе!

Теперь просто трудно передать это чувство радости, гордости всего народа... Разговоры везде только на эту тему... А уже на следующий день в газетах первая фотография Гагарина... Но... он на фотографии в простом летном шлеме!.. А как же скафандр?! Космонавт же должен быть в скафандре!

И такой фотографии не было еще, наверно, с полгода...

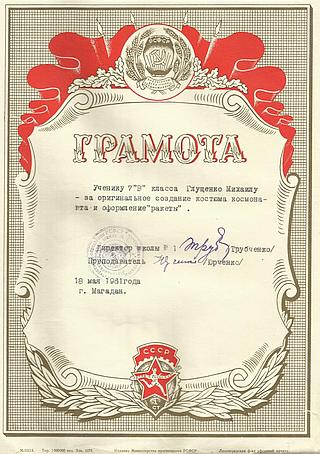

А в школе тут же сориентировались... Через пару дней, тот самый, наш преподаватель по труду, который вдохновил нас, ребят, на строительство ракеты для оформления школьной колонны на праздники - Николай Михайлович Юрченко - пригласил меня в мастерские и предложил подумать над тем, как бы дополнить вид нашей ракеты видом космонавтов.

Я с радостью согласился.

Но!.. Хорошенькое дело!.. "Видом космонавтов"... А каков он, этот вид?! Фотографии-то Гагарина в скафандре еще не было!

Советуюсь с Лёней, с друзьями-одноклассниками... Смотрю на иллюстрации в книгах с научной фантастикой...

Лёня очень помог мне с разработкой эскиза нашего "скафандра".

Из книг с научной фантастикой мы поняли, что скафандр космонавтов напоминает, чем-то, скафандр водолаза. Только у водолаза шлем шарообразный, а в наших книжках он, почему-то, - цилиндрический и лишь верхняя часть его выпукло скруглена, наподобие днища, какой-нибудь, пробирки. И на некоторых картинках шлем полностью, со всех сторон прозрачный, а, на некоторых - прозрачен только спереди...

Словом, для фантазии места было более, чем достаточно.

В классе взялись за работу по созданию костюмов, кроме меня, еще Гена Синёв и Саша Драчёв. Времени до первомайской демонстрации осталось считанные дни. Но мы настолько загорелись идеей создать "скафандры", что, после учебных занятий, работали каждый день.

И успели!

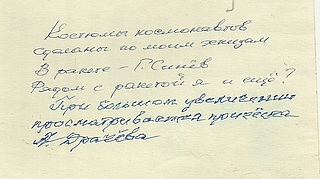

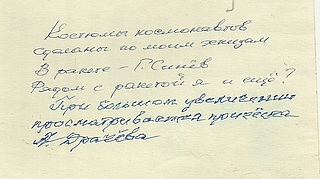

К первомайской демонстрации костюмы были готовы, и мы, создатели этих костюмов, были в них облачены.

Интересна была их конструкция.

В отличие от настоящих скафандров, наши состояли из отдельных частей: рубашки, штанов и шлемов.

Рубашка представляла собой изготовленного из кровельного железа металлического основания (грудная и спинная части, соединенные обычным кровельным швом) - на подобие древней кирассы. К этому основанию были прикреплены матерчатые рука. А, чтобы они выглядели объемнее, мы эти рукава покрыли краской и не давали им склеиться, пока краска ни высохла. Рукава стали выглядеть как у надутого изнутри настоящего скафандра. Аналогична была конструкция и у штанов: металлические "трусы" (на лямках под "рубашкой"), к которым были прикреплены матерчатые, крашенные аналогичным образом, штанины. На ногах у нас были массивные ботинки для катания на слаломных лыжах. Ну, и шлемы цилиндрической формы, с конусообразным переходом к плоскому верху. Тоже из кровельного железа. Спереди, для лица - овалообразный вырез, закрытый изнутри прозрачной целлулоидной маской от щитка, используемого для защиты глаз при различных работах. "Для пущей важности" за спиной на скафандре крепился ранец (тоже и кровельного железа) с подведенными к нему с двух сторон противогазными трубками (как бы "система жизнеобеспечения"). Весь "скафандр" был выкрашен краской-серебрянкой.

Таких комплектов мы полностью сделали два: для меня и Саши Драчёва. А для Гены Синёва - только рубашку с ранцем и шлем "скафандра". Гена по пояс сидел в ракете. Штаны "скафандра" не проходили по габаритам в люк ракеты. Потому мы от них и отказались.

На демонстрации, все окружавшие нас, воспринимали вид наших "скафандров" с одобрением.

Именно в то время я близко познакомился с Геной Синёвым - или, как его называли наиболее близкие друзья, - Гешей. До этого, ну, были мы одноклассниками. Я знал его, он - меня. Привет - привет! Вот, пожалуй, и все наши отношения.

А тут, после такой упорной работы над костюмами, успешного их представления на демонстрации, он пригласил меня, вместе с несколькими своими друзьями, к себе в гости.

Геша оказался очень приятным парнем. Невысокий (тогда он был, даже, ниже меня ростом) паренек - блондин с курчавыми волосами. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Очень непосредственный. Любил шутку. И, вместе с тем, очень скромный. При изготовлении наших "скафандров", он мне понравился, с одной стороны, своим покладистым характером, а с другой - умением сходу уяснять задачу и предлагать свой вариант ее решения. Я тогда и подумать не мог, что наша дружба продлится на многие последующие годы. Геша стал одним из самых близких моих друзей.

Но, следует сказать, что, в душе, я и мои сверстники оставались еще пацанами.

В то время в продаже появились полупроводниковые радиодетали. В различных научно- популярных журналах, в брошюрах стали появляться самые разные схемы радиоприемников на полупроводниках. В различных кружках, в Доме пионеров, на нашей СЮТ, в школах ребята стали увлекаться такими приемниками. Более того. Это увлечение всячески поощрялось в целом по стране. Проводились выставки, конкурсы по изготовлению различных радиоприемных устройств и так далее. Полупроводники позволяли конструировать приемники значительно меньших габаритов, чем, скажем ламповые приемники.

Появился любитель такого рода конструкций и в нашем классе.

Это был мой стародавний приятель, сосед по дому, одноклассник Игорь Компаниец по- нашему, мальчишескому прозвищу - "Компот".

Он собрал простейший приемник прямо в мыльнице. Там же, в мыльнице, помещались малогабаритный радиодинамик и электробатарейка. О процессе создания приемника Игорь регулярно рассказывал мне в школе и у себя дома, когда я приходил к нему в гости. И, вот, приемник был готов. Игорь принес его в школу.

Сразу же вокруг него собрались ребята. Всем было интересно посмотреть, подержать в руках эту удивительную конструкцию. Приемник то включали, то выключали... Все это сопровождалось массой комментариев, возгласов удивления и восторга. "Так, что - спрашивали ребята - этот приемник можно, вот так, оставить и он будет работать?". "Конечно" - отвечал юный конструктор. "И, даже, так?" - вдруг спросил его Витя Сергеев (а Витька был самым высоким в нашем классе). И, вдруг, выхватив включенный приемник, подбежал к классной доске и, подпрыгнув, закинул его за портрет Льва Толстого, висевший над этой доской... Все засмеялись: Лев Толстой - и, вдруг, говорит что-то голосом диктора центрального радио...

А тут прозвенел звонок, извещавший о начале занятий. Диктор на радио на какое-то время умолк. В этот момент в класс вошла преподавательница. Игорь дернулся, вроде достать приемник. Но Витька, сидевший рядом с ним, удержал его. Все ребята, как и положено, встали. Учительница поздоровалась с классом и предложила садиться.

И только мы сели, как из-за портрета раздался бодро-радостный голос дикторши: "Начинаем производственную гимнастику! На месте шагом марш!", и раздался этакий бодрый марш... Класс грохнул от смеха! Учительница, опешив, растеряно смотрела на смеющихся до слез школьников. Придя в себя, она потребовала выключить приемник. А из динамика уже неслось: "Наклон влево! Делай раз! Выпрямились! Делай два! Наклон вправо! Делай раз! Выпрямились! Делай два!.." Класс от хохота уже выл... "Синёв! - почему-то, решив, что виновник происходящего Гена Синёв, уже кричит учительница, стараясь перекричать, стонущий от смеха класс - Выключи, наконец, приемник!". Гена с видом обиженного встает и говорит: "А у меня - ничего нет!"... Игорь опять дернулся, но Витька крепко его прижал.

Учительница, видимо, поняв, что так может быть сорван весь урок, уже просящим тоном обратилась к нам "Ребята, ну, пожалуйста, ну, выключите приемник...". И, увидев борьбу на задней парте, потребовала: "Сергеев! Отпусти Компанийца!". Витьке пришлось отпустить Компота и тот, взяв стул у учительницы, достал и выключил приемник.

Вот такие шуточки бывали...

А еще, осенью я начал посещать секцию бокса в городском Дворце спорта. Тренером в этой секции был, как раз, преподаватель физкультуры нашей школы - Олег Петрович Лозов. Понятно, что ни о какой оплате тренировок, боксерских перчаток и прочего, в те времена и речи не было. Мы приходили на очередную тренировку, надевали спортивную форму, далее тренером с нами проводилась, в первое время, общая физическая подготовка и отработка движений боксера на ринге. В дальнейшем же, в начале тренировки проводилась разминка, изучение тактики боя и, наконец, уже через четыре - пять тренировок, у нас начались спарринги. После окончания тренировки можно было помыться в душе рядом со спортзалом и раздевалкой.

....

О Володе Судьине всегда вспоминаю с теплотой.

С ним тесно связана моя юность и мой выбор дальнейшего жизненного пути.

Волею судьбы в 1954 году мы оказались соседями в доме N 18-в по улице Сталина в городе Магадан.

Его отец и мои родители тогда работали на АРЗе (Магаданском авторемонтном заводе). Завод построил для своих работников вот этот самый дом 18-в.

Судьины жили в квартире N 1 (первый подъезд). А нашей семье выделили комнату в квартире N 14 (в третьем подъезде). В доме было довольно много семей с детьми, в том числе и нашими ровесниками. Мы, конечно, быстро сдружились. Мы с Володей оба учились в школе N 1. Только я тогда учился на один класс старше Володи. Осенью 1957 года я сильно заболел и попал в больницу, где пролежал более полугода. Учебу в 5-ом классе пришлось начинать заново. И так мы с Володей оказались одноклассниками. С удовольствием сидели за одной партой. Кстати, с нами в одном классе учился и еще один наш товарищ - сосед по дому - Игорь Компаниец. Володя и Игорь вместе работали в авиамодельном кружке на Станции Юных Техников города Магадан. Как и многие мальчишки того времени, мы с Володькой довольно часто баловались создавая "ракеты" из свернутой в рулончик и далее завернутой в станиоль, кинопленки. "Ракеты" эти, понятно, не летали, но на земле крутились довольно энергично. И, вот, однажды, пришла нам в голову мысль построить "ракету" из жестяной банки. Да заполнить эту "ракету" не "какой-то пленкой", а настоящим порохом! Отец Вовы был охотником, и дома у них был порох. И Володька полагал возможным добраться до этого пороха. Идея нас крепко захватила. Осталась "самая малость": спаять ракету.

(Историю с постройкой ракеты см. выше - МА)

С Володей мы учились вместе до восьмого класса. После восьмого класса я поступил в Магаданский техникум. Но одновременно продолжил учебу и в вечерней школе N 1 (ШРМ N 1). Связь с Володей у нас не прервалась. Хотя, конечно, видеться мы стали реже. Володя продолжал учиться в дневной школе N 1 (в то время - одиннадцатилетней). В 1964 году я закончил 10 классов вечерней школы (тогда, в отличие от дневных школ, ШРМ оставались десятилетками) и поступил в Пермское Высшее командно-инженерное училище Ракетных войск стратегического назначения. В последний раз я встречался с Володей, прибыв на зимние каникулы в Магадан, в феврале 1965 года.

Вот, такая у нас сложилась судьба.

....

Гена был моим одногруппником в магаданском политехникуме и одноклассником в вечерней школе. Вместе со мной, одновременно, в 1964 году, он поступил и в Пермское высшее командно-инженерное училище Ракетных войск стратегического назначения. Учились с ним на одном курсе. Получили одинаковую квалификацию инженеров-механиков.

После выпуска служили в разных местах, но связь не теряли. Приезжали друг к другу в гости. Гена дослужился до звания полковник.

Вот к чему привело нас, казалось бы, просто мальчишеское увлечение.

К глубокому сожалению Гена уже ушел из жизни. Добрая ему память.

В моем фотоархиве сохранилась фотография, на которой я, еще ученик магаданской школы N 1, на каких-то школьных соревнованиях по эстафете, проводившихся на магаданском городском стадионе, бегу рядом с беговой дорожкой, подбадривая девчонку из нашей команды. На этом фото забор стадиона очень хорошо виден. И не только забор. Фонарные столбы освещения аналогичны тем, которые попали в кадр с детсадовской группой.

"Загадочное строение по центру поля предназначалось для информирования во время футбольных матчей. В круглых окнах с поворотными щитами вывешивались текущие результаты игры, в удлиненных прямоугольных - наименования команд. Будочка сверху была предназначена для комментаторов, но на моей памяти ни разу не использовалась по назначению. Пацанами мы, случалось, забирались внутрь - там было жутко и интересно.

Подъемный кран в центре верхней части снимка - на строительстве "фестивального" дома. А вот если сдвинуться чуть левее, то как раз в кадр попадет наш дом на Дзержинского, 4 (Карла Маркса, 40)." (Александр Григорьеич Глущенко, выпуск 1968 г.)

....

В мое время СЮТ располагалась во дворе углового здания на перекрестке пр. К. Маркса и ул. Дзержинского. Теперь это дом с адресом: пр. К. Маркса, N 24.

Там, во дворе (это место, где стоит дом 24к1) стояло два абсолютно одинаковых маленьких двухэтажных домика. На первом этаже было 3 или 4 (теперь не помню) комнаты. А на втором - 2 или 3.

Так вот. В первом из этих домиков (по пути во двор с улицы Дзержинского) и находилась СЮТ. А во втором - располагался городской Отдел народного образования (ГорОНО).

Теперь же, я с грустью увидел, что этих домиков там нет. На их месте построено пятиэтажное здание. Когда произошла эта смена - я не знаю. Не знаю и есть ли теперь в Магадане новая СЮТ.

....

Моя жена Людмила Александровна Глущенко (в девичестве - Прохорова) закончила магаданскую школу N 1 в 1964 году. Осенью этого же года поступила в Магаданский педагогический институт, в котором проучилась до 1966 г. За тем, перешла на учебу в Пермский пединститут, который окончила в 1968 году.

Мы с Людой познакомились еще в нашей школе, в 1962-м. То есть, в Пермь она перевелась, чтобы быть ближе ко мне. Я, тогда еще, будучи курсантом Пермского высшего командно-инженерного училища Ракетных войск стратегического назначения, находился на казарменном положении. Вот к чему привела меня школьная ракета :-). Кстати, интересна ее судьба. Как долго она ездила она демонстрациях?

В 1968 году мы с Людочкой женились. А с 1969 года (я тогда закончил училище) по 1992 год переезжала со мной по многочисленным гарнизонам РВСН.

Вот такая кратенькая история.

Адрес страницы: http://neisri.narod.ru/academnet/1school/28-1965/glu/index.htm

(c) Copyleft Трумпе M.A., 2025

Дата последнего изменения: